Pendant une décennie, Behance a été la place centrale du design mondial. La plateforme servait à la fois de portfolio, de carte de visite, de terrain de veille et de chasse au talent. Tout le monde s’y retrouvait : les studios, les écoles, les indépendants, les recruteurs, les grandes agences. Publier sur Behance, c’était exister dans l’écosystème. Ne pas y être, c’était presque s’effacer.

Cette évidence n’en est plus une. Et ce qui se joue actuellement n’est pas un simple changement d’outil ; c’est une transformation fondamentale de la manière dont les designers montrent, racontent, et construisent leur travail.

Le premier signe visible de cette rupture tient à la temporalité. Behance repose sur une logique de projet finalisé : un livre imprimé, une identité complète, une campagne terminée, un objet figé. Or le design contemporain avance dans l’autre sens. Il produit des fragments, des tests, des essais, des lignes inabouties. Les designers montrent la coulisse plutôt que la vitrine, le mouvement plutôt que la forme stabilisée. Le temps long du portfolio entre en contradiction directe avec le temps court du processus. Un projet monté pour Behance demande une mise en scène, un récit, une narration construite. Cette solennité visuelle ne correspond plus à l’économie du travail réel.

S’ajoute à cela un glissement culturel plus profond : l’image n’est plus un résultat, mais une conversation. Instagram capte les instantanés d’atelier, les variations, les accidents. Are.na permet d’archiver et d’articuler des références, de dessiner des constellations, d’exposer des recherches en cours. Les sites personnels — souvent minimalistes, plus conceptuels — redeviennent des espaces contrôlés, identitaires, presque curatoriaux. À côté de ces formats fluides, Behance paraît monumental. Trop parfait, trop propre, trop lourd. Dans une époque où le designer travaille vite, expérimente, dévie, Behance reste prisonnier d’une rhétorique du projet finalisé.

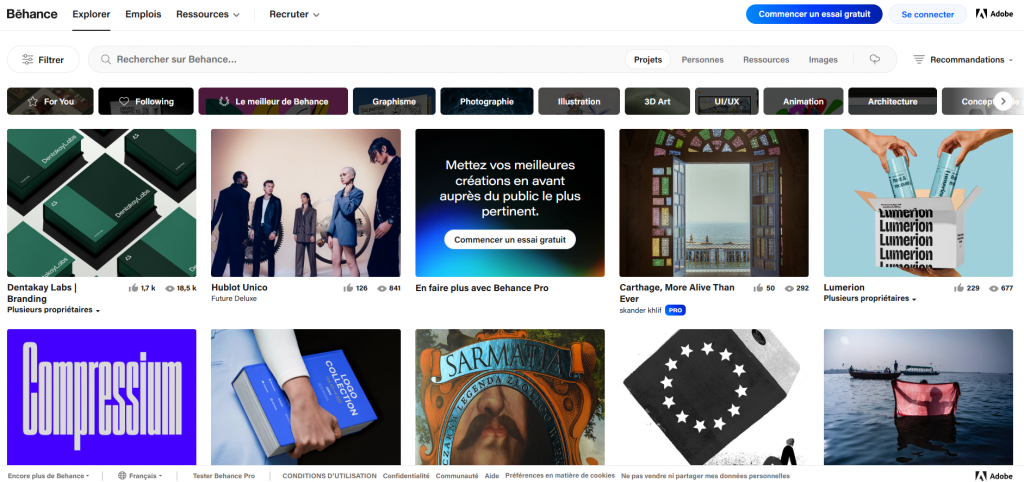

Ce retrait n’est pas uniquement esthétique ; il est structurel. Behance a été progressivement absorbé par les logiques d’Adobe, jusqu’à devenir la face visible d’un écosystème commercial. La plateforme valorise les projets qui ressemblent à des templates : propres, lissés, spectaculaires, lisibles à l’international. Le scoring par “appreciations” rapproche la logique du réseau social, mais sans le dynamisme organique d’un vrai réseau. La visibilité n’est plus liée à l’innovation ou à la pertinence, mais à la conformité visuelle. Résultat : les projets se ressemblent, les styles convergent, et le feed finit par s’uniformiser. Le design y perd sa diversité.

Les studios eux-mêmes confirment ce glissement. Beaucoup témoignent d’un intérêt décroissant pour Behance, devenu trop touffu, trop “global”, trop éloigné de leurs pratiques. Certains ne l’alimentent plus du tout. D’autres n’y publient que des projets écrans, montés ou embellis pour répondre au format. Ce n’est plus un portfolio professionnel, mais une scène de démonstration. On y performe un style plutôt qu’on n’y montre un travail. « Behance, c’est devenu un showroom », confie un directeur artistique parisien. « On ne sait plus si on voit du travail réel, ou du travail optimisé pour l’algorithme. »

Par ailleurs, la jeunesse du métier n’a plus les mêmes réflexes. Les designers de 20 à 25 ans n’ouvrent plus Behance pour chercher de l’inspiration ; ils ouvrent Instagram, TikTok, des chaînes YouTube de processus, des boards Are.na, des dossiers Drive partagés. Ils recherchent des expérimentations, pas des finales. Ils veulent des pistes, pas des vitrines. Une génération entière de créateurs n’a donc jamais adopté Behance — ce n’est pas un désamour, c’est une absence d’attachement initial.

Ce basculement révèle quelque chose de plus important : l’idée même de “portfolio” est en train de changer. Le designer n’a plus une seule maison ; il en a plusieurs. Une archive ouverte sur Are.na, une scène immédiate sur Instagram, une vitrine personnelle sur un site indépendant, un espace d’expérimentation ailleurs. Le portfolio n’est plus un objet monolithique, mais un réseau de traces. Ce n’est pas la fin du book, mais sa déconstruction. Une nouvelle manière d’être visible, plus fragmentée, mais plus fidèle à la manière dont la création se déploie réellement.

La question n’est donc pas de savoir si Behance va mourir. Behance restera, comme restent tous les grands outils. Mais la profession, elle, a déjà pris ses distances. Elle choisit des espaces qui la reflètent mieux : plus rapides, plus poreux, plus vivants. Des espaces où l’on peut chercher, montrer, douter, assembler, accumuler. Le grand désamour n’a rien de dramatique. Il est simplement logique. Behance appartient à un monde où le design se montrait comme un objet fini. Le design, en 2026, n’est plus un objet. C’est un flux.