Fatigue numérique et burn-out des designers : comment ralentir sans quitter le métier.

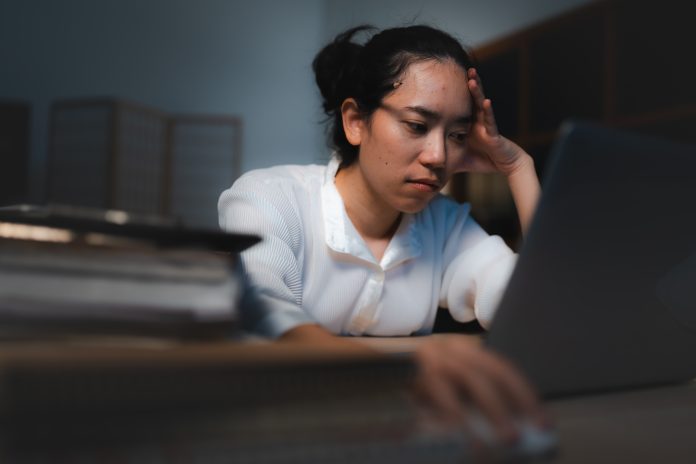

Entre injonction à produire, notifications constantes et burn-out discret, de plus en plus de designers interrogent leur rapport au travail. Peut-on ralentir sans sortir du jeu ?

Une fatigue silencieuse et collective

“Je n’ai plus envie d’ouvrir Figma.”

Cette phrase, entendue lors d’un workshop parisien l’hiver dernier, n’est pas isolée. Elle incarne un mal diffus, une usure mentale qui gagne du terrain dans les métiers du design graphique. Longtemps associée à la passion, à la polyvalence et à la réactivité, la profession affronte aujourd’hui une forme de saturation invisible, souvent minimisée.

Entre outils toujours connectés, production en flux tendu, et sollicitations permanentes, le design s’est numérisé jusqu’à l’épuisement. Les conséquences ? Trouble de la concentration, perte de motivation, perte de sens, voire arrêt complet de l’activité.

Un quotidien rythmé par les outils

Figma, Slack, Notion, Miro, Zoom… L’environnement numérique des designers s’est densifié en quelques années. À ces outils s’ajoutent les canaux personnels : e-mails, messages, réseaux. Résultat : aucun moment de la journée n’échappe à la possibilité d’être sollicité.

Camille, designer UX freelance, raconte :

“Je travaille depuis chez moi. Et même quand j’ai fini, je garde un œil sur les notifs. Il y a toujours un commentaire à traiter, un feedback à intégrer. C’est comme si la journée ne se fermait jamais.”

Ce phénomène, souvent banalisé, engendre une fatigue cognitive profonde, renforcée par une pression constante à la productivité — produire vite, bien, visible.

Le burn-out créatif, un tabou professionnel

Dans le secteur créatif, le burn-out n’a longtemps pas osé dire son nom. La passion supposée du métier, l’investissement personnel dans chaque projet, et l’absence de cadre strict dans beaucoup de structures ont contribué à rendre cette souffrance diffuse, culpabilisante, presque honteuse.

Maxime, ancien DA en agence devenu indépendant, évoque son propre décrochage :

“Je me levais sans envie. J’étais devenu un exécutant ultra-rapide, sans aucune émotion. Je livrais, j’enchaînais, je relivrais. Il m’a fallu arrêter six mois pour comprendre ce qui m’était arrivé.”

Les signes sont souvent ignorés : fatigue chronique, blocage créatif, irritabilité, désengagement. Et peu d’agences disposent aujourd’hui de dispositifs concrets pour accompagner ces situations.

Peut-on ralentir sans décroître ?

Face à ce constat, une question revient chez de nombreux designers : comment ralentir sans renoncer ? Autrement dit : est-il possible de protéger sa santé mentale tout en conservant un niveau d’activité viable et une place dans l’écosystème professionnel ?

Certaines réponses émergent :

1. Redéfinir sa temporalité

De plus en plus de designers limitent volontairement leurs créneaux de disponibilité, instaurent des périodes de non-connectivité (deep work), et refusent les délais irréalistes.

2. Sortir du tout-numérique

Le retour au carnet, au collage, à la risographie ou à la broderie devient une forme de désintoxication visuelle et gestuelle, sans nier le digital. Le rapport au “faire” change.

3. Réévaluer sa posture professionnelle

Certain·es choisissent de moins de projets, mieux rémunérés, ou de refuser certains clients ou types de missions. Cela suppose une meilleure négociation, parfois accompagnée de formations ou de coaching.

4. S’ancrer dans des collectifs

Des structures comme Studio Traversée, Les Augures ou Formes Vives misent sur des rythmes lents, une gouvernance horizontale, et une exigence de sens dans chaque commande.

L’école du “slow design” : vers une autre vision du métier

Inspirée du “slow food”, l’approche “slow design” revendique une pratique attentive, éthique, ancrée dans le temps long. Cette philosophie reste marginale mais séduit une frange croissante de designers lassés de l’instantanéité.

Sophie, cofondatrice d’un studio coopératif à Montpellier, explique :

“On accepte moins de projets, on refuse le pitch gratuit, on limite les urgences. Cela demande de revoir nos ambitions économiques, mais cela préserve notre santé et notre désir de créer.”

Cette démarche repose sur un contrat tacite avec les commanditaires, parfois surpris, souvent intrigués. Et elle questionne le modèle dominant du “toujours plus, toujours plus vite”.

Ralentir sans culpabiliser

Le ralentissement ne signifie pas renoncer. Il impose au contraire un choix stratégique, une redéfinition de sa place et de son rythme. Il suppose aussi un environnement propice, ce qui reste une difficulté majeure dans les agences soumises à la pression client.

Mais les lignes bougent. Des réseaux comme Indépendants.co, des festivals comme Le Chant du Graphiste, ou des studios pionniers mettent ces sujets au centre des échanges. Le droit à la pause devient une revendication. Et la quête de sens, un levier de transformation.

“Ce n’est pas en travaillant moins qu’on crée moins bien. Parfois, c’est l’inverse.” — témoignage anonyme d’une graphiste en reconversion