Depuis les premières affiches de films gothiques jusqu’aux campagnes commerciales contemporaines, l’horreur a toujours fasciné les graphistes. La peur est une émotion universelle et immédiate, un langage qui traverse les époques et les cultures. Travailler sur l’horreur, c’est manipuler des signes visuels qui activent nos instincts les plus archaïques : obscurité, sang, menace, irrégularité. Mais c’est aussi jouer avec la frontière entre effroi et attraction, car l’horreur est un marché lucratif — du cinéma aux jeux vidéo, en passant par le packaging éphémère d’Halloween.

Aujourd’hui, le design graphique s’empare de ces codes pour susciter fascination et curiosité autant que peur. Que révèle ce vocabulaire visuel sur notre rapport collectif à l’inquiétude ? Et comment les créateurs s’approprient-ils l’imagerie de l’horreur pour la transformer en objet esthétique, parfois même séduisant ?

La couleur comme signal primal

Impossible d’évoquer l’horreur sans parler du rouge. Couleur du sang, de la blessure, du danger, il reste un marqueur immédiat. Utilisé en aplats ou en éclaboussures, il attire l’œil et déclenche une réaction viscérale. Associé au noir profond, il compose une palette minimale qui a marqué l’imagerie du genre, des affiches de Dracula (1931) jusqu’à celles de Saw (2004).

D’autres nuances participent à cette grammaire visuelle : les verts acides évoquant la putréfaction, les jaunes maladifs qui suggèrent la toxicité. La couleur ne raconte pas seulement une histoire, elle agit comme un réflexe biologique.

La typographie, un terrain de peur

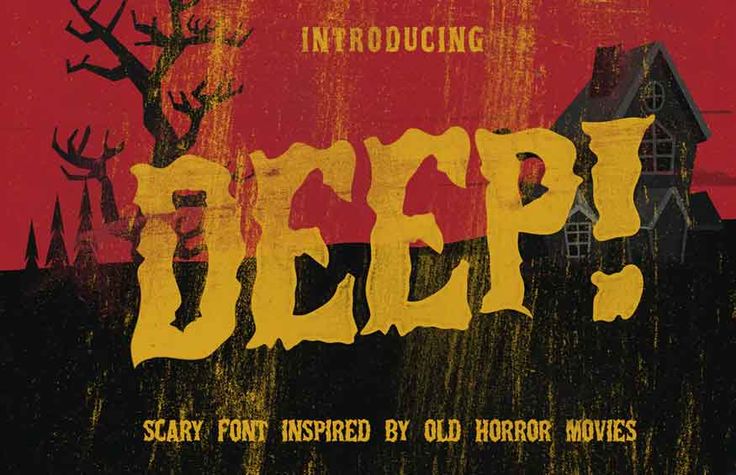

La lettre elle-même peut devenir un outil d’inquiétude. Les polices gothiques, inspirées du Moyen Âge, convoquent l’imaginaire des cimetières et de l’ésotérisme. Les typographies irrégulières, “tachées” ou effritées, suggèrent la décomposition ou la violence.

Le cinéma a largement façonné cette esthétique. Les titres de films d’horreur sont souvent autant d’icônes graphiques que les images elles-mêmes : le lettrage sanglant de Friday the 13th ou les caractères menaçants de The Texas Chainsaw Massacre. Plus récemment, des projets comme Stranger Things ont détourné le style des couvertures de romans d’horreur des années 1980 pour instaurer un sentiment de nostalgie inquiétante.

Le déséquilibre graphique comme stratégie

Un visuel d’horreur ne cherche pas à rassurer. Il joue avec la rupture des codes habituels : cadrages décentrés, compositions asymétriques, vides angoissants. Là où le design classique vise l’équilibre et l’harmonie, l’horreur introduit du désordre pour provoquer un malaise.

Cette logique se retrouve aussi dans le son (hors graphisme), mais visuellement, elle passe par des polices volontairement trop grandes ou trop petites, des contrastes agressifs, des superpositions chaotiques. Le déséquilibre devient une signature esthétique, une façon de faire sentir que “quelque chose ne va pas”.

L’horreur comme produit culturel

Au-delà du cinéma et de la littérature, les codes de l’horreur se sont infiltrés dans le design commercial. À chaque automne, packagings alimentaires, campagnes publicitaires et éditions limitées reprennent citrouilles, toiles d’araignées et éclats de rouge. Ces signes sont codés : il ne s’agit plus d’effrayer vraiment, mais d’évoquer un imaginaire collectif immédiatement identifiable.

Certaines marques osent aller plus loin, en intégrant une esthétique horrifique plus marquée, notamment dans la mode ou la musique. On retrouve alors des visuels qui flirtent avec le macabre, tout en étant perçus comme branchés, voire glamour. L’horreur devient un langage graphique réutilisable, presque un gimmick pop.

Les codes visuels de l’horreur révèlent une grammaire universelle : rouge, noir, déséquilibre, typographies distordues, imagerie mortifère. Leur efficacité tient à la rapidité avec laquelle ils activent nos instincts les plus profonds. Mais derrière l’effroi se cache un paradoxe : loin de repousser, ces images attirent, intriguent, fascinent.

Le design d’horreur n’est donc pas seulement un vocabulaire graphique saisonnier. C’est une exploration des limites de notre perception, un jeu avec la peur qui, de génération en génération, continue de nourrir l’imaginaire visuel. En floutant la frontière entre répulsion et désir, il rappelle que le design ne sert pas seulement à embellir le monde : il peut aussi le troubler, l’assombrir, le rendre inoubliable.